デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?導入フローと成功事例

- 2019.11.21

- CXノウハウ デジタルトランスフォーメーション

- デジタルトランスフォーメーション, とは, 事例

デジタルフォーメーションという言葉を聞いたことがあったり、概念自体は把握しているが、具体的にどう推進するべきか?のイメージが付いていない人も多いのではないでしょうか。

本記事では、デジタルトランスフォーメーションの成功事例を参考にしながら、実際にアクションを起こすためのフローや注意点について解説します。

自社内の課題解決を目指す方は、ぜひ参考にしてみてください。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の定義

まずは、デジタルトランスフォーメンション(DX)の定義や使われ方について説明します。

依然として注目を集めており、ビジネスシーンでは頻繁に使用されるワードであるので、改めてその意味をおさらいしておきましょう。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の意味と定義

そもそもデジタルトランスフォーメーションとは、スウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した「IT技術の浸透により、人々の暮らしがあらゆる面で良い方向に進化する」という概念です。

出自自体がやや抽象的な表現のため色々な定義付けがされていますが、ビジネスシーンにおいては「デジタルテクノロジーを駆使して、経営のあり方やビジネスモデルを変革し、企業文化や風土を再構築すること」を指します。

単にIT技術を導入したり、それによって業務の効率化を図ったり、といったことに留まらず、「企業全体を変革する」ということが肝要な点です。

なぜ略称がDXなのか?

デジタルトランスフォーメーションは、「DX」という略称で使用されることも多いです。

Digital Transformationのうち、頭文字のみをとると「DT」となりますが、英語圏やシステム系の業界ではTransをXと表記するため「DX」と表記されています。

着手する上で知っておきたい一般的な企業のDX流れ

デジタルトランスフォーメーションの意味や定義自体はそこまで難しいものではありませんが、実際に推進するアクションをどう起こすかについてはイメージしにくいものです。

ここではDXを①推進チームの創出、②課題の抽出、③社内体制の整備、④現場への落とし込み、という4つのステージに分類して解説します。

①改革の推進専任チームを新たに創出する

上でも触れた通り、デジタルトランスフォーメーションは企業文化や風土そのものを変革させることです。

従来の業務の片手間でできる仕事ではないので、新たに専任チームを設ける企業が一般的です。

実際、弊社が関わった案件のうち、マルチタスクで取り組んだ企業は全て好ましくない結果に終わっています。企業内のあらゆる部署や顧客とも接点を持つことになるため、全体最適を意識した動きが求められます。

②課題や改善点の抽出とピックアップ

デジタルトランスフォーメーションの最終目標は単にIT技術で効率化することではありませんが、課題をIT技術による解決を目指すことは重要な視点です。

社内外における全てのタッチポイントで、ボトルネックとなっているものは何か丁寧に分析を行いましょう。

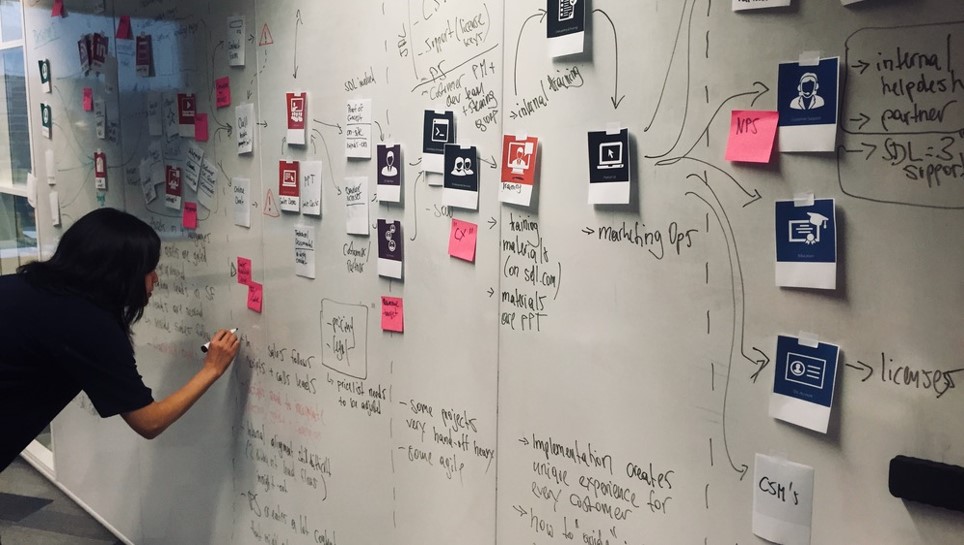

顧客の購買プロセスを理解するカスタマージャーニーや、自社の強みを明確にするバリューチェーンなどのフレームワークが分析に役立ちます。

③社内体制を整え、ワークフローを設ける

社内の人的・物的な課題が見えてきた段階で、解決に向けて社内の体制を整備します。

「AIやロボットで何か解決して」といった曖昧な指示をするのではなく、一つひとつのタスクを見える化し、ワークフローを設定しましょう。

このとき同時にKPI設定を行っておくと、新たなテクノロジーの導入前後のパフォーマンスを比較することが可能です。

④タスクを共通化し、現場へ落とし込みを行う

ここまでの情報や知識を全てまとめ、現場を含む社内全体を引き入れて運用を開始します。

落とし込みを始めた後のフォローアップや効果の測定、それに対して生まれた新たな課題や改善点などの吸い上げも必須の作業です。

特に導入直後においては、トップおよび専任チームがきめ細かに指示するなどの粘り強く対応しましょう。

弊社の経験上、「やっておいて」の一言でDXが達成された組織はないので、くれぐれもご注意ください。

デジタルトランスフォーメーション(DX)における課題と対策

ここまでで、デジタルトランスフォーメーションの一般的な流れについて紹介してきました。一方で、デジタルトランスフォーメーションが意図した通りに進まない場面にも遭遇するはずです。

多くの企業が躓きがちなポイントと対策について、代表的なものをピックアップしました。

課題1. 「知識」の壁

ご存知の通り、日本では特に中小企業において若手の働き手が減り、高齢化が進んでいます。

多くの組織にとって、IT技術に関する知識に乏しい人員が存在するというのは解決するべきハードルになるでしょう。

DXを担う代表的なツールとしては、徐々に生活に浸透しつつある音声認識や自動回答を含むAI技術、ロボットで業務を自動化するRPAなどが挙げられます。

また、今後は仮想通貨の根幹技術であるブロックチェーンもビジネスシーンに活用され始める可能性が高いです。

従来のシステム系の知識では太刀打ちできないものも多いので、社内で詳しい人材が居なければ、専門家のアドバイスを受ける必要があります。

課題2. 「課題把握から施策立案までのプロセス」における壁

デジタルトランスフォーメーションにおいては、組織が抱える課題の中で優先度が高いものを抽出し、それに対して最適な施策を行う必要があります。

この時社内の一部署、または顧客のうちの特定層などの、限られた場所に限定してスポットを当ててしまうと、不公平感が出たり、社員の納得が得られなかったりする可能性が高いです。

管理部門から営業部門まで、またトップから現場まで、幅広い視野を持って丁寧な情報収拾を心がけましょう。

課題3. 「言語化」と「見える化」の壁

最適な施策を立案しても、しっかりと言語化・見える化した上でブレイクダウンしないと現場まで浸透しないことが多いです。

「正しいことを言っているはずなのに、積極的に動いてくれない」というケースでは、このポイントが障壁となっているかもしれません。

これは日本人特有の感覚とも言えますが、詳しくは次項で解説いたします。

課題4. 「人」の壁

ベンチャー企業など、変化に対してのストレスが少ない組織であればスムーズに進むことでも、昔ながらの体質が残る企業では変化についてこれない人が一定数存在します。

特に最新のIT技術を活用するデジタルトランスフォーメーションでは、推進難易度が高くなりがちです。

ある程度社内で声が大きく、引っ張っていける存在が専任チームに必要になります。

トップダウンで進めることで、社員や顧客の反感を買う可能性があるのであれば、第三者の介入を検討するのも有効な手段です。

デジタルトランスフォーメーションにおける課題、”重大な”要因

上記の課題のうち、特に「言語化」と「見える化」の壁、「人」の壁が障害となりやすいです。

これは行動心理学的な要素が原因となっているため、特に慎重に解決していく必要がります。もし企業の中で、デジタルトランスフォーメーションを進めるに当たって、以下のポイントを踏まえておいてください。

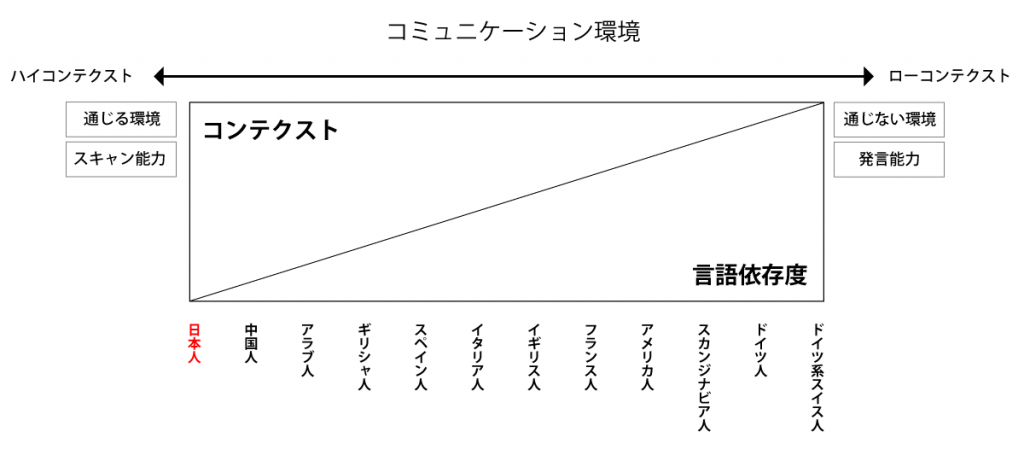

課題3. 言語化と見える化の壁発生要因:ハイコンテキストな文化

ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化

日本人は、コミュニケーションをとる上で、言語以外の共感性や価値観、嗜好性などを大切にする人種だと考えられています。

言い換えると、空気を読むことが得意であるために、状況を言語化・見える化することが苦手です。当たり前すぎて、日本人が気づかないことの課題の一つです。

お互い気心が知れていて、考えていることが雰囲気で伝わる相手であれば問題はないですが、DXにおいては企業の幅広いタッチポイントに関わる意思疎通が必要なため、その要素が障害となります。

「何となくわかるよね」というコミュニケーション方法ではまず間違いなく組織が動かないため、可能な限り言語化・見える化に取り組みましょう。

課題4. 「人」の壁の要因:ホメオスタシス

人にはホメオスタシス(恒常性維持機能)が備わっており、変化がないことを快適に感じ、変化に対しては無意識下でそれを止めようとしてしまいます。

課題の1〜3は知識を仕入れたり、必要があれば第三者のサポートを受けたりということで解決可能ですが、こちらは生体的な働きになるため、特に注意が必要です。

デジタルトランスフォーメーションに限らず、あらゆる変革について回る要素とも言えます。これに対しては企業として、とにかく粘り強く施策の説明をしてメリットを伝え、従業員へのインセンティブを高め続ける必要があるでしょう。

課題を洗い出すための推奨戦略フレーム

明確な課題があれば、そのポイントを中心にデジタルトランスフォーメーションを進めていくべきですが、中にはその課題もしっかりと言語化できないケースもあるでしょう。

ここでは、そんな組織のために課題を洗い出すための方法を紹介します。

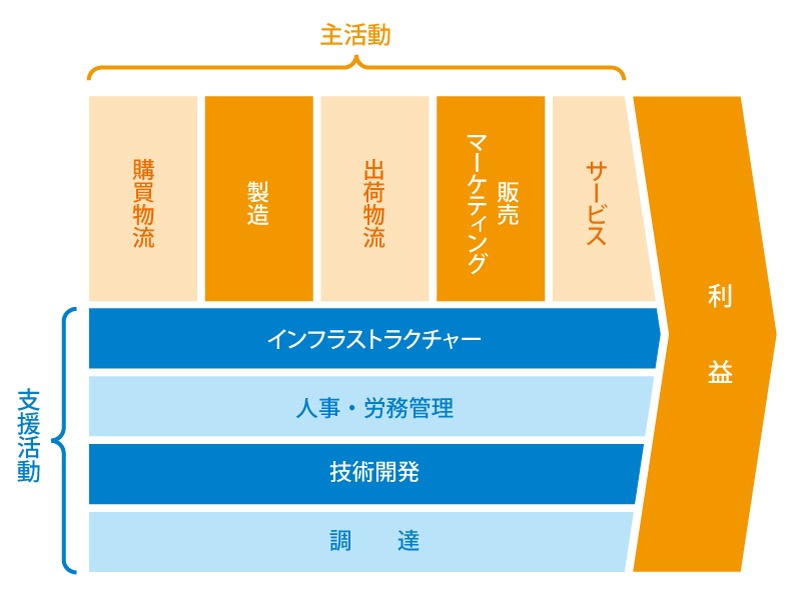

1、バリューチェーン分析

バリューチェーン分析とは、企業活動の中で、顧客へ価値を届けるプロセスを可視化したものです。

その組織の強みは何なのか?またどこが改善するべき点なのか?がわかりやすくなります。

具体的には、まず企業活動を購買・製造・デリバリー・販売などの「主活動」と、人事管理・技術開発などの「支援活動」の二つに分けます。

そしてそこからさらに「製造」を部品加工・組み立てといった要領で細分化していき、それぞれの強みや弱みを書き出します。

一通り出尽くしたあとで競合他社の活動と比較すると、改善するべき点が見つかるはずです。

一人で考え込まずに、数人で気軽に意見を出し合う形をとると効率が上がります。

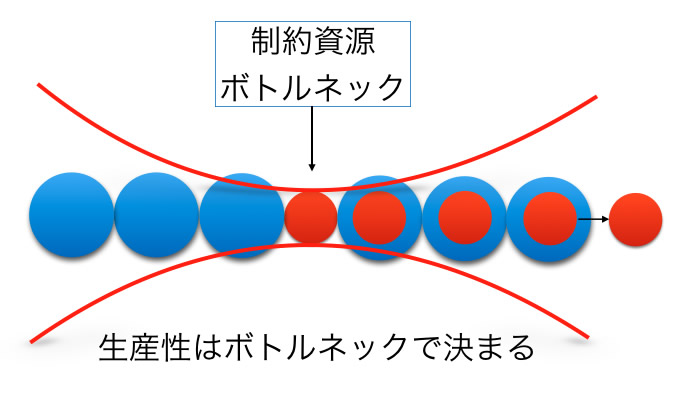

2、制約理論

制約理論とは、「どんな事業であれ、そのスループットが1番制約される要素によって、全体のパフォーマンスが制限されている」という考え方です。

例えば、一本道で車が走っていると、全ての車が一番遅い車のスピードに合わせなければならない、という状況を指します。

改革や改善を行う際には、この制約をかけている要素に徹底的にフォーカスして取り組む必要がある、ということです。

上記のバリューチェーン分析で出たウィークポイントのうち、最も全体に制約をかけている事柄を抽出することを目指すといいでしょう。

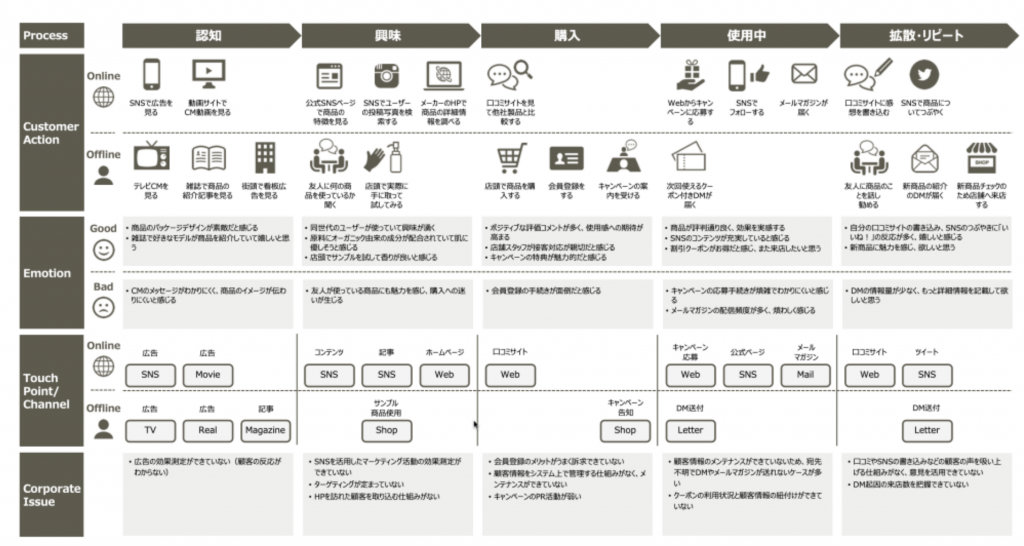

3、カスタマージャーニー

カスタマージャーニーは、顧客がどのような経歴を辿って自社にたどり着いたかを、マッピングしたものです。

単純なチャネルを洗い出すのではなく、感情的な動きや迷いまで細かく分析することがポイントになります。

横軸を「認知」「興味」「比較」「購入」といった要素に分けることで、それぞれどんな自社の特徴があってその行動が起きたかを推測しやすくなります。

そこからサービスフェーズごとに自社課題や新規で差し込めそうな施策を突合させながら見ていきましょう。今まで気が付いていなかった課題を発見するための、有効なツールの一つです。

デジタルトランスフォーメーションの好事例

ここでは、デジタルトランスフォーメーションを推進し、成功を収めた事例を紹介します。

背景・課題

企業Aでは、売上増加のため、顧客層の拡大に取り組む必要がありました。そこで刺激的な広告を打ち出した結果、順調に販売数が伸び売上も増加したが、長年企業Aのブランドを愛してくれている顧客への信頼が揺らぐ懸念が発生。

マーケティングの強化に加え、顧客ロイヤルティの強化も行う必要が出てきました。

実施次項

カスタマージャーニーを作成し、課題の整理とそれに対する具体的なアクションの把握、情報の共有化を実施しました。

このとき、部門を横断してディスカッションしたことで、それぞれの課題を確認しあうことが自然に達成されていました。

効果

部門横断の議論して情報を共有、またそれらの言語化を図ったことで、部署の垣根を超えた連携が取れるようになりました。

また、組織としてボトルネックとなっていた顧客ロイヤルティの向上を解決し、第三者機関による顧客満足度第1位を獲得しました。

課題の抽出と適切な対応を行うことが重要

デジタルトランスフォーメーションでは、組織にとって何が最も重大な課題かを見つけることが第一歩となります。

変革には多少の痛みを伴うこともありますが、言語化・見える化を行いながら、粘り強く取り組みましょう。

弊社では、CX専門のコンサルティングを実施しています。デジタルトランスフォーメーションとも通じる部分が多いため、もし第三者としての視点が必要であればご相談いただければ幸いです。

-

前の記事

SaaSにおいて経営を左右するKPI その理由と最適なKPIの選定方法は? 2019.11.21

-

次の記事

サブスクリプションモデルにおける重要なKPI! 経営にどう活かすのか? 2019.12.26